情熱ボイス

「やっぱり無理?うーん、そうかあ・・・」。

ドライブシステム部でJ5のモーションユニットの開発に取り組んでいた三原弘は、試作機のテスト結果を見て頭を抱えた。なかなか意図した性能が出ないのである。

三原はJ5の開発を主導する新製品企画ワーキンググループが発足する約1年前から、先行してJ5のモーションユニット開発に取り組んでいた。その時点で、J5の要件としてネットワークの「TSN」対応が入ることが確実視されていたのだが、従来のJ4をベースに開発した試作機ではTSNの性能を十分引き出せない。

「流用で開発しているうちは解決しない」

サーボシステムはモーションユニットからネットワークを介して、対象のモータやロボットを制御するため、ネットワークの性能がシステムの性能を大きく左右する。J4まではそのネットワークに三菱電機が開発した「SSCNET」を使っていたが、J5からはTSN対応の産業用Ethernetを使うことが基本方針だった。J5の最大のテーマである「グローバルで戦えるサーボ」のためには、

ソフトウェア同様にグローバルの標準規格を採用することが望ましいためだ。

ネットワークの分野で事実上、標準のEthernetはリアルタイム性に欠けるため、サーボのようなシステムにそのまま使うことはできない。しかし時分割方式のTSNが国際規格化されEthernetに組み込まれたことで、その問題は解消した。グローバルで競合各社がTSN対応の産業用Ethernetになびくことが予想される以上、次期サーボのJ5も当然TSN対応は必要になる。

TSN対応の大きな効果の一つが高速化だ。コントローラからすべての制御対象機器にデータを送信して戻ってくるまでの時間、いわゆるリンクスキャンタイムは、SSCNETが222マイクロ秒に対し、TSNではその8分の1の31.25マイクロ秒まで高速化できることが、理論上明らかになっている。しかし試作機ではその高速性に計算処理が追いつかないのだ。これではTSN対応の意味がない。開発リーダーの米津がワーキンググループの議論初期に懸念していたことは本当だった。

三原は失敗を繰り返していくうちに、

「そもそも現在の仕組みでは、ちゃんとしたTSN対応はできないのではないか?」と思い始めるようになった。

現在の仕組みとは、現行機種のJ4の仕組みだ。J4の基幹部品を流用しながらJ5を作るつもりだったのだが、そこから見直す必要があるのかもしれない。

計算処理が追いつかないのならば、見直す対象は計算機能をつかさどるマイコンだろう。しかし中核部品のマイコンを再設計するということは、開発が振り出しに戻ることを意味する。その影響はマイコンの上で動くソフトウェアにも及ぶ。三原はモーションユニットのソフトウェア開発を担当する鍛治万平に、おそるおそる話を持ちかけた。

「問題をハードに任せきりにしてはいけない」

鍛治が当惑したのも無理はない。

「今からですか?発売に間に合わないでしょ。それに、互換性なくなってしまいますよ!」

マイコンが変わることはソフトウェアの互換性に大きく影響する。これまでに開発した既存モーションユニットの制御プログラムが流用できなくなりかねないからだ。エンジニアリングツール同様に、自ら「進化と継承」の歴史を断ち切ることになる。お客様だけでなく制御プログラムを開発する設計者からの反発は必至だ。

しかし鍛治は一方で、コントローラがTSNの特性を生かせない現状を打破するためには、「ソフトも何らかの対応」が必要と認識していた。

問題の解決をハードに任せきりにするわけにはいかない。

ソフトも思い切って大きく作り直せば、システムとしてTSN活用に必要な速度は達成できるのではないか。

むしろハードがマイコンを再設計するというのは、その思い切りに必要な理由付けにもなる。

結局モーションユニットは、ハードもソフトも流用を諦め、基礎から作り直すことを決めた。早期から準備を始めていたことで時間的な「貯金」はできていたはずだが、時間が逆戻りしたことで、それも一瞬にして消えてしまった。

ハードでは処理速度向上のためにマイコンのクロック数を引き上げると同時にマルチコア化したことで、熱の問題が浮上。熱を逃がすために本体の形状も再設計することになった。ソフトでは開発資産の流用を求めるお客様に配慮し、既存のエンジニアリングツールで作成したプログラムをJ5のモーションユニットで流用可能な仕組みを別途用意しなくてはならなくなった。

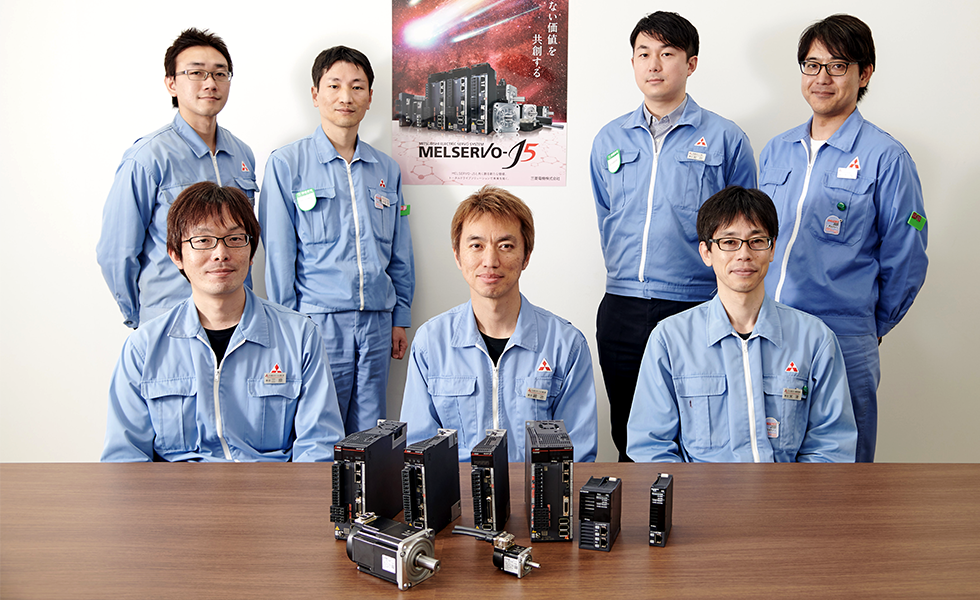

だがこうした開発のやり直しの結果、TSNの性能を引き出せないという問題は解決した。J5の発売を前にTSNに世界で初めて対応した産業用Ethernet「CC-Link IE TSN」も正式リリース。それに対応したJ5は、

世界で初めてTSNを活用できるサーボになったのである。

お客様との共創を実現するサーボ

J5ではサーボモータのラインアップは45機種となり、J4の19機種に比べて大幅に拡充されるなど、お客様から求められていた要望、課題はいずれも解決した。だが実は関係者が最も達成感を得たのは、このTSN対応による高速化だったようだ。大幅な高速化を可能にするTSNに、モーションユニットからアンプ、モータやエンコーダまですべて対応したことで、

「IoT時代のサーボ」を提案できるシステムが整ったためだ。

IoTの代表的なアプリケーションである予知保全の場合、機器にセンサを付けてその動作の情報を収集する。しかしJ5では機器のエンコーダまでがTSNに対応し、自らが高速で動作情報を収集して発信できる。TSN対応がモーションユニットやアンプなど一部だけでは、結局どこかがボトルネックになってしまい、故障を予知できるレベルの細かい情報を得ることはできない。システム全体が高速で通信できるからこそ、J5はIoTを本格的に活用できるサーボに仕上がったといえるのである。

一方でモータのラインアップ拡充や開発環境のグローバル対応で、お客様が自由にシステムを組める仕組みも整った。

従来のカスタマイズ対応だけでは拾いきれないニッチなご要求も、お客様が自らカバーできるようになる仕組みも控えており、J5はお客様との「共創」を実現したサーボといえるかもしれない。

共創を今後も推し進めていくためには、常に新しいネタをお客様に提供していく必要がある。ワーキンググループはJ5発売後も解散することなく、今も新しいネタの開発にいそしんでいる。

グローバル市場でより多くのお客様へ三菱サーボシステムをお使い頂き、

お客様の競争力が向上し、

共にグローバルNo.1を達成するために。

- 要旨 グローバルNo.1を達成するために

- 第1回 グローバルNo.1実現に向けた製品開発への取り組み

- 第2回 最先端の技術を製品化する

- 第3回 開発を振り出しに戻してまで実現した「IoT時代のサーボ」