FA業界コラム ~識者の視点~

成果が見えるIoT導入 西雪弘氏

2021年5月公開【全3回】

第3回 予知保全とセキュリティ

保全とは?

皆さまは普段、自動車を運転されますか?私の住む愛知は自動車産業が盛んなこともあり自家用車の保有台数が全国一位※1ですが、自動車をお持ちであれば、定期的な点検や検査が必要となり、それらに付随する整備は基本的に専門の資格を持った整備士が行う必要があるのはご存知の通りである。

エンジンオイルであれば交換の目安があり、タイヤやブレーキパッド等についてはそれぞれに使用限度が決められており、定期的もしくは使用状態によって交換が必要となる。

定期点検の際、まだ使用限度までは達してはいないが、次回の点検までに使用限度を超えてしまうことが予想される場合、交換時の手間も考えてそのタイミングで交換をすることが多いと思う。

また、そういったタイミングでなくても、タイヤのパンクや不慮の故障が発生してしまった場合は、一刻も早い修理が必要となる。

これが工場であれば、生産設備や装置の停止といったトラブルは生産計画の達成を妨げ、ひいては経営への影響を及ぼすこととなるため、日々メンテナンスの担当者によって点検整備が行われており、トラブルが発生する前に使用限度の部品を交換したり、実際にトラブルで止まってしまったものの復旧を速やかに行うといった保全活動が行われる。

JISでは保全の用語として、前者を予防保全、後者を事後保全と分類している。

※1出典:一般財団法人自動車検査登録情報協会「都道府県別・車種別自動車保有台数 令和3年8月末現在」

三菱電機のトータル保全ソリューション

先行きが不透明な経営環境が続く中、設備投資予算の確保が難しく、新規設備の購入がなかなか進まず、長期間使用している設備を保全しながら継続運用しているケースが増えている。

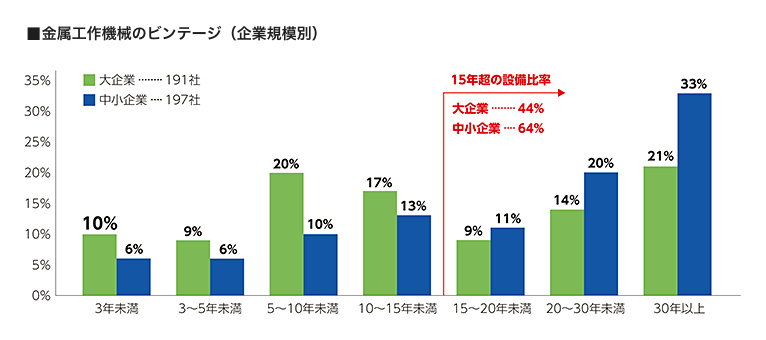

日本機械工業連合会が2019年に行った調査では、国内で導入されている金属工作機械の50%以上が導入から15年以上経過しており、30年以上稼働しているものも25%以上という結果がある。このことからも、保全の重要性が分かる。

出典:一般社団法人 日本機械工業連合会「生産設備保有期間実態調査(ビンテージ調査)2019年」

出典:一般社団法人 日本機械工業連合会「生産設備保有期間実態調査(ビンテージ調査)2019年」また、近年はセンサを活用したIoTや、AIの活用によって、収集した設備や装置のデータからトラブル発生の兆候を事前に検知することで突発故障を防ぎ、部品の交換サイクルを最適化することができる予知保全が注目されている。

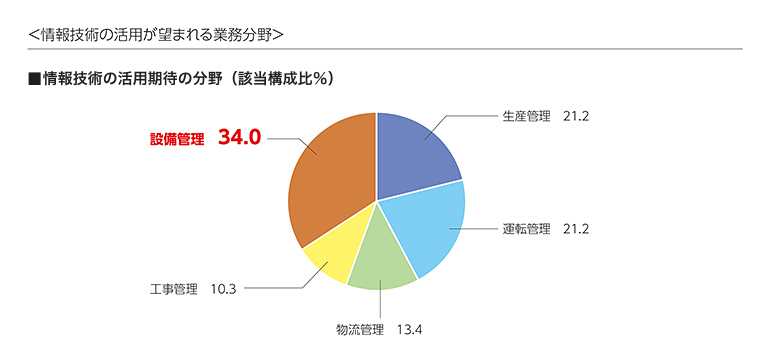

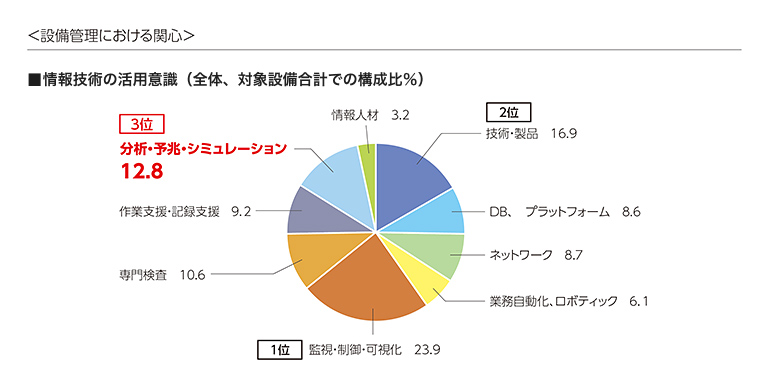

日本プラントメンテナンス協会が2020年に行った調査では、今後IoTやAIなどの情報技術の活用が期待される分野として、30%以上が設備管理となっておりトップに、その活用先として分析・予兆・シミュレーションが3位にランクインしている。

出典:公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会「2020年度 メンテナンス実態調査」

出典:公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会「2020年度 メンテナンス実態調査」このような背景の中、当社では保全業務全般を支援するトータル保全ソリューションを提供している。

IoTの活用により機器・設備等から稼働状態のデータを収集し、さらにAIなどを活用した分析・診断によって、データに基づいた効率的な保全を実現する。

予知保全・予防保全によってトラブルを未然に防ぎ、事後保全によって万一のトラブル発生時も迅速な復旧と、詳細な原因究明による再発防止を支援する。また機器や装置、ラインといった規模に応じた幅広いソリューションにより、お客様のあらゆる場面での保全活動を支援する。

代表的な事例をいくつか紹介する。

[ 予知保全 ]

「雪見だいふく」工場で進むスマート化、“完全自律運転” を目指すその第一歩

スマート工場化に積極的な取り組みを見せるロッテ浦和工場。モデルラインとして位置付ける「雪見だいふく」生産ラインでは「リアルタイム性」「エッジコンピューティング」をキーワードとし、設備の予兆保全(予知保全)と品質向上に取り組んでいる。同工場の取り組みを紹介する。

[ 予防保全 ]

菓子メーカーがIoTで予防保全を実現するまで、竹内製菓の挑戦

IoTは先端技術という認識もあるが、その中で人手が中心の菓子メーカーでIoT活用により予防保全を行い、成果を挙げた企業がある。石川県加賀市の竹内製菓グループである。なぜIoT活用に踏み切ったのか。同社の取り組みを追う。

[ 事後保全 ]

システムレコーダで設備トラブル時の原因究明工数を大幅削減!

自動化が進んだ生産現場では設備異常発生時の原因究明が困難な場合も。

シーケンサのあらゆるデータと映像を紐づけて記録するシステムレコーダの活用で原因究明にかかる工数を大幅に削減。

転ばぬ先の○○

さて、予知保全の実現にはやはり相応な投資が必要となるが、これにお金を出して導入するのはなぜかと聞かれたら、やはり、めったに故障は起きないにしても、万が一起こった場合には損害が大きいといったことだと思う。これと似たような話として、最近は工場のサイバーセキュリティの話がある。IoTの普及やスマート工場化で、装置や設備がネットワークに繋がり、工場の事務所や離れた建屋から設備の状況が見えたり、最近では、インターネットを経由してクラウドに集めたデータを見ることも可能である。

予知保全もそうだが、工場のサイバーセキュリティについても、投資対効果が見えにくいという傾向がある。なぜなら、そんなことはめったに起きないからで、100歩譲って予知保全には投資しても、工場のサイバーセキュリティにはなかなか投資するふんぎりがつかない。自分の工場がサイバー攻撃の被害に会うなど、よもや思っていないからだ。サイバー攻撃については、火事が起きた場合に備えて何かしていますか、という話に近い。火事が起きない様に予防的な施策を打たないといけないのはもちろんのこと、火事が起きたらどう行動しないといけないのかをあらかじめ模擬して決めておかないといけない。さもなければ、火事が起きた場合の損害や稼働停止が著しく、工場の被害も大きくなる。これはリスク管理の話であって、火事や地震のBCPのような話でもあり、投資は必要だがどれぐらいこれに投資すべきか、ということなのかも知れない。

最近では損保各社が、企業向けにサイバーセキュリティの保険を商品化しており、専門のコンサルタントが自社の損害額のシミュレーションを行うサービスなどもあるので、注目度は上がっていると思う。

工場内で使用される当社FA製品については、製品セキュリティポリシーと、ガイドラインを作成しており※2、生産拠点である名古屋製作所と産業メカトロニクス製作所において、産業向けセキュリティの国際認証であるIEC62443-4-1を取得し、各種のセキュリティに関する要件を満たした開発プロセスを通じて、製品を提供している。※3

また、JPCERT/CC※4では、産業セキュリティのガイドラインや、工場における産業用IoT導入のためのセキュリティガイドといった資料を公開しており、ご興味があればこちらを参照いただくことをお勧めする。

※2詳細はこちら

※3詳細はこちら

三菱電機 ニュースリリース

名古屋製作所と産業メカトロニクス製作所が「IEC 62443-4-1」の認証を取得 ![]()

※4JPCERT/CC(一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター)

最後に

現在、製造業を取り巻く環境はかつてないほどの変革に見舞われているといえる。これまで3回にわたり、様々な話題を挙げさせていただいたが、この中の1つでも皆さまの関心事となれれば幸いである。工場の運営で何かお困りごとがあれば、ぜひ三菱電機にご相談いただきたい。我々とパートナーが一丸となり、皆さまの課題解決に当っていく所存である。

製品紹介

生産現場の予防保全、品質向上等を簡単に実現するデータ分析・診断ソフトウェアです。生産現場データのリアルタイム診断とオフライン分析を一製品で実現します。AI技術と様々な統計手法により生産現場のデータ活用を実現し、お客様の企業価値向上に貢献します。

シーケンサと表示器により生産現場レベルのIoT化を支援するサンプルプロジェクト。

- ・見える化や簡易分析などのプログラムをサンプルプロジェクト形式で提供。

- ・パラメーター設定などの基本設定のみで、簡単にIoT化を実現。

三菱電機が提案する次世代トータルソリューションの中核。

激しい市場競争に打ち勝つために、生産性が高く、製造品質の安定したオートメーションシステムを構築したい。

このようなお客様の課題を、MELSEC iQ-Rシリーズは「TCO削減」「信頼性」「継承」の3つの視点から解決します。

- 要旨

- 第1回 工作機械の替え刃にムダなお金をかけていませんか?

- 第2回 投資対効果がわかる『みえる化』

- 第3回 予知保全とセキュリティ

アンケート

ご回答いただきありがとうございました